最近、飲んで酔っ払う機会が多くて弱っている。というのは、記憶が曖昧になって困るということだ。あれは夢だったのか、飲みの席の話だったのか、それがわからなくなって、なんだか不安になってしまう。

近頃見る夢といえば、バンドのために作った曲の断片を最近対バンしたばかりの女の子に全然良くないよとダメだしされたり、バンドメンバーに生活態度について説教されたりする妙にリアリティのある夢ばかりだからますます判断に困ってしまう。

この間、寝る前にSound Wayというレーベルが出しているナイジェリアのコンピCDを聴いているときに飲み会での自分の発言が蘇ってきてしまって恥ずかしくなってしまった。

おそらく「最近はどんなの聴いているんですか?」という質問をされたからだと思うのだけれど、自分はアフリカの音楽について語りだしたのだった。

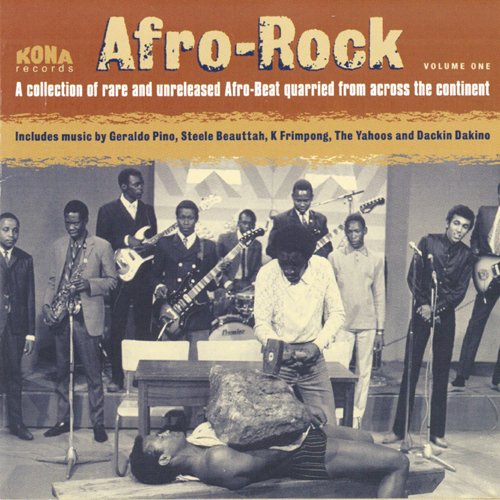

「最近はアフリカ音楽聴いててね。フェラ・クティって人が一番有名なんだけど。Afro-Rockってコンピが良くてさあ。あとStrutっていうレーベルから色々出てんだけどねぇ、ドンシャリというかコンプで潰したような音であまり好きじゃないんだよなあ。似たようなレーベルにSoul Jazzってのがあるんだけど、そっちのほうが好きだな!」

こういう具合に口からデマカセを吐いてしまっていたのだった。何をイッチョマエに語っているのだろうか。だから酔っ払うのはイヤなんだ。

Strutというレーベルはコンパス・ポイントで録音された曲を集めたものや、オーガスト・ダーネルがらみのシングル集などを出してて、素敵なレーベルなのだが、音が棘々しくって、実際の話、聴いていて疲れるというのはある。

また、Afro-Rockというコンピが素晴らしいのはウソではない。特に一曲目Jingoというアーティストの“Fever”という曲は本当に格好良い。ドラムのリズムはハチロクなんだろうけれど、途中で頭がどこかわからなくなる。こういうのをポリリズムっていうのだろうか。

また、Afro-Rockというコンピが素晴らしいのはウソではない。特に一曲目Jingoというアーティストの“Fever”という曲は本当に格好良い。ドラムのリズムはハチロクなんだろうけれど、途中で頭がどこかわからなくなる。こういうのをポリリズムっていうのだろうか。

Kelisというネプチューンズの肝入で2000年頃にデビューしたR&Bシンガーがいて、彼女が最近発表したシングルのトラックが“Fever”を下敷きにしていてびっくりした。気になる人は是非聴き比べてみてください。

Kelisに関していえば、何よりスモーキーな声が好きで、ネプチューンズではなくてダラス・オースティンという人がプロデュースした“Trick Me”という曲が好きだったりする。ダラス・オースティンといえば、日本では安室奈美恵をプロデュースしたことでも有名だ。親戚のオバちゃんがその頃のアムロちゃんを「演歌っぽくなったね」と言っていたことが印象に残っている。

アフリカ音楽のCDが一番充実しているのは、自分の知る限りでは、ディスクユニオン新宿本館のラテンフロアだ。ここを物色する際にしゃがみこんで隅々まで見るのだが、立ったときに毎回立ちくらみでフラフラしてしまう。貧血気味なんだろうか。お店の人に迷惑はかけたくないので、なるべく倒れたりはしたくない。

取り留めのないことばかり言っているのは、今日もアルコールが入っているからで、明日には後悔するのだろうけど、後悔するから良いのだと思う、お酒は。